中国人向来忌讳死亡,无论言谈间还是生活中都会尽量避免触及与死亡相关的言辞与话题。而对于一向讲究“意头”的广州人来说,这种禁忌就表现得更为明显。但其实很多人都想不到,利用新仪式改良传统丧葬陋习的中国第一间殡仪馆,原来就设立在广州。

图片为1966年时的银河火葬场

早在上世纪二十年代就出现了全国第一家殡仪馆——粤光制殓股份有限公司。当时制殓公司就坐落在今天繁华的商业街东川路上,街上更是聚集了以殡葬业为生的店铺,被称为殡葬一条街。

“粤光”借鉴“西法”“一条龙”服务影响大。在中国的传统观念里,生死都是大事,重视程度最高,仪式也最为繁复。人去世后一般停厝在庄房(停尸间)等候殓殡,还要请和尚道士做法事等等,既不卫生又繁琐复杂。

当时,广州城外遍布庄房,如东门外的永胜外庄(今广东省人民医院)、杭嘉湖义庄(今烈士陵园东门西侧)、小北门外的嘉应义庄、福建义庄、黄华路上的江西义庄、淘金坑的四川义庄等等,都是暂厝遗体的地方。这些传统的庄房环境不佳,又没有新式的遗体防腐设备,卫生状况往往不尽如人意,还容易成为疾病传播的温床。

吴文波是广东台山县人士,在民国初年到了美国谋生,后当上牧师,经常主持教徒的丧葬仪式。他发觉外国人的殡葬方法科学卫生,悼念仪式庄严肃穆,联想到家乡的丧葬风俗,鄙陋落后,亟待改良,故此用心学习遗体防腐技术和殡葬业务,拟在中国推行欧美的治丧仪式。

吴文波借传教之机,到美、加各地向华侨宣讲改良中国殡葬习俗之必要,更于1919年在美国发起组织,募集股金毫银10万元回国建立殡仪馆,并得到华侨的热心支持。吴文波最终于1922年在广州开设“粤光制殓股份有限公司(简称“粤光”公司),成为全国最早开设的殡仪馆,而殡葬中的遗体药物防腐和化妆整容,亦是全国最早开设的殡仪服务项目。

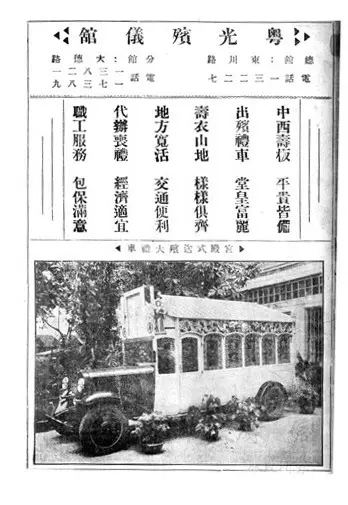

当时,粤光公司设在东川路83号,占地面积约2000多平方米,内设追悼厅、棺木工场、寿衣工场等,并备有汽车(初期为马车)供运尸、出殡之用,是当时国内设备先进、最早采用遗体防腐技术的殡仪馆(以前只用冰块冷藏遗体)。

为适应用户办丧事需要,粤光公司还提供棺木、坟地、石碑、寿衣寿具、鲜花砌作、仪仗、乐队、灵堂租用、火葬代办、运柩等服务项目,市民只需一次付款,丧事便可全部办妥。这种“一条龙”的服务方式,一直沿袭下来,并为全国不少殡仪馆所仿效。

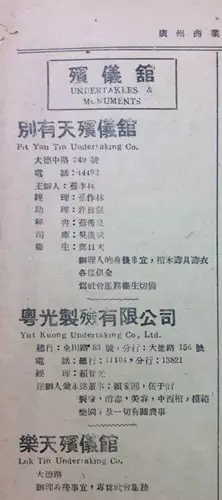

解放前广州已有三家殡仪馆。在上世纪的50多年时间里,粤光公司都位于今天的东川路上,因此周围也聚集了以殡葬业为生的店铺。除粤光公司外,当时的广州还有另外两家,分别是“乐天制殓公司”和“别有天殡仪馆”。

与粤光公司不同,乐天制殓公司并非单纯是华侨投资,其中亦有医生参加股份。因利益关系,与粤光公司互相对立,无论是总行还是分行两家公司都靠得很近,竞争十分激烈。别有天殡仪馆则开业于1944年,初期设于大佛寺(今惠福东路),但因为地方狭小、设备简陋、卫生较差,又靠近民居,遭到周边居民的强烈反对,翌年便迁往大德路营业,不久后又在德坭路(今东风西路)设立分行,承接一般市民的丧葬事务。

这三间殡仪馆除办理殓殡服务的铺面外,还各自备有坟场。粤光公司的坟场在田心岗等附近四个山岗(今环市东路东段北侧),与位处太和岗(黄花岗北侧)的乐天公司坟场相距不远,别有天坟场则位于淘金坑和玉子岗(今中山大学北校区一带),服务可算得上是一应俱全。

1956年4月,在对私营工商业社会主义改造中,粤光制殓股份有限公司与乐天制殓公司首先合并。1958年别有天殡仪馆并入,称联合殡仪馆,由市第二商业局属下市福利公司管理,设东川路和德坭路两个营业点。1959年10月以后移交市民政局统一管理,包括殡仪馆、火葬场和从业人员等。1962年又分开,名为东川路殡仪馆和德坭路殡仪馆。

当年骨灰需家属开炉自取。1964年,国家投资180万元在先烈中路太和岗建起了新的殡仪馆,新馆占地30亩。早期的火化炉是烧柴的,遗体入炉后将铁门上锁,钥匙交给家属,骨灰由家属开门取,而新馆改用现代设备,一年可以处理5000具遗体。在当时来说广州的殡葬条件是大大改善了。

据广州市殡葬服务中心有关负责人介绍,广州市殡葬服务中心目前下属有广州市殡仪馆、广州市火葬场管理所、广州市新塘华侨公墓管理所、广州市中华永久墓园有限公司4个基层单位。主要担负广州市八个城区的殡葬服务工作,负责广州市年3万多具遗体的接运、殡殓、火化乃至骨灰寄存、下葬等殡仪服务,年接待办丧群众300多万。

据介绍,新中国成立初期,广州殡仪业务以接运遗体和举行追悼会为主,服务内容较为单一。1981年全国殡葬工作会议召开后,广州率先完善办丧“一条龙”服务,在全国同行中引起重视,其后又适时推出了“全程跟踪式服务”、“小组式服务”等新服务模式。